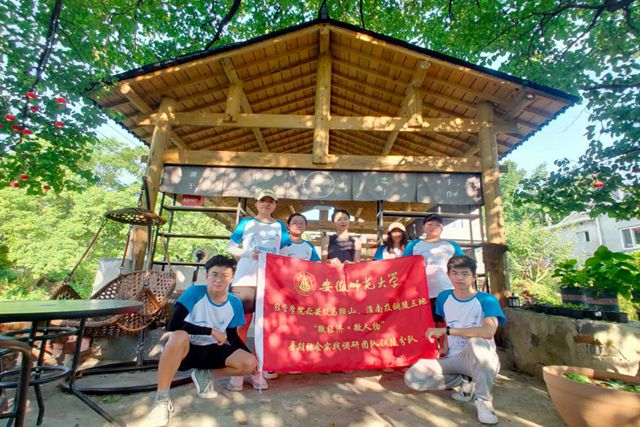

本网讯(经管学院 韩翊萱)为了深入了解铜陵白姜产地状况及其姜系品牌发展情况,7月18日下午,安徽师范大学经管学院赴安徽马鞍山、淮南及铜陵三地“微经济•微人物”暑期社会实践调研团队铜陵分队(以下简称铜陵调研分队)来到了铜陵市郊区大通镇佘家大院村。在铜陵市自主白姜品牌“山礼”主理人胡婷婷和程陵的带领下,分队成员前往佘家大院山礼品牌基地并对同时作为大学生返乡创新创业青年的两人进行采访

随着略微颠簸的汽车,铜陵调研分队成员进入了树木葱葱的村落,一路上程陵向分队成员介绍着铜陵白姜发展概况。在皖南的一个徽派小城铜陵,盛传八宝:“金银铜铁锡,生姜麻子蒜”,其中铜陵白姜及其加工制作技艺早在2008年就被列为安徽省非物质文化遗产名录。铜陵盛产姜,尤以佘家大院著。佘家大院距今约有一千年历史,其所产白姜在北宋时被列入朝廷贡品。在非遗传承人的介绍下,我们得知因为佘家大院的姜田西邻黄狮涝矿山,东接焦冲矿业,因此富含多种矿物质和微量元素,不仅营养更上一层楼,口感也更嫩更脆。但遗憾的是无法进行量产,离了这片土地,就不是这个口味了。

到了山礼品牌基地,铜陵白姜及其加工制作技艺非遗传承人胡婷婷正在从坛子里捞出黑津津的腌制白姜拿给铜陵调研分队成员品尝。看着如此年轻的制姜人,分队成员感到好奇。进一番了解分队成员才得知,胡婷婷放弃了高薪工作,回到这块灵秀之地,和父亲一起种姜、养苔,并创造了“山礼”的品牌,意为大山的礼物。

跟随程陵的脚步,铜陵调研分队成员穿过错落的瓦房来到了传说中神秘的姜阁。远看和其他的房子并无二致,进入其中方知奇妙。清明种植,姜出姜阁是第一步。姜种立冬入阁,翌年清明出阁,这是佘家大院延续了一千年的传统种植技艺。存姜阁,顾名思义即为姜种冬藏的地方。姜阁地势高燥,避风向阳,墙内外均敷泥封实,以防冷风侵入。姜阁正中留有一个方形通道,宽约80—90㎝,高约一个成年人的身高。通道狭窄,一次仅可通一人,过了通道却能意外生出一种豁然开朗之感。阁内用干荷叶分层盛贮,下用干芭茅草烧堂火,连熏三天三夜,降低姜种水份至适中,后用薪火保温,直至次年清明,朝夕看视不辍。

在程陵的引领下,分队成员弯着腰进入了不足半人高的姜阁烧火区。烧火区低矮,其中人难以直腰。存入姜阁催种发芽乃是传承祖辈特殊种植技艺,存入姜阁的姜种是经过处理的,这一点山礼从未偷懒懈怠。每年立冬至小雪前,胡婷婷及其父亲便选择晴好天气拔出姜种,去姜芦,就土晒干水分,做好存入姜阁的准备工作。佘家大院共筑姜阁四座,远远看来姜阁并非地标性的高大建筑,但,一阁足有姜种一万斤。佘家大院所有的姜种都在这四方小阁里了。存入阁中不是最终目的,孵种催芽才能种出下一年的优质白姜。因而姜阁都是有专人管理的,这一管就是近半年。

之后,铜陵调研分队一行人又在胡婷婷和程陵的带领下见到了佘家大院四座姜阁的管理人:佘捡宝。他从十四五岁就同父亲一起操持姜阁事业。作为姜把式,佘捡宝守护姜阁的时间长达五个月,待每年立冬将所有的姜种存入姜阁后,五个月一天不间断地烧火孵种。烧好的姜种,姜种的好坏直接关系到一年的白姜收成。焐出的姜种芽既要多又要壮,玉米粒一样大小是最好不过的。佘家大院一年忙碌的开始是在村里的人都忙着取姜种的时候,平时寂静的村落呈现出一派“农事催人忙”的热闹景象。

此次佘山大院之行让铜陵调研分队全员深深感受到劳动人民的勤劳和智慧,附着在春忙后的诗意和雀跃是劳动本身极迷人的色彩。种姜人忙着踩姜垅,为姜垄下地做准备。轻翻慢拢,对姜农们来说,这就是他们的舞台,而劳动则是最美的舞蹈。俗话说,一步一个脚印,而这里有千百个脚印。透过平地高垄,眼前仿佛打开时空阀门,九月的嫩姜已可见可触。姜种出阁,姜农的农忙时节打响第一弹。制姜人用5个月的时间守护这片土地,来唤醒生姜旺盛的生命力。而铜陵调研分队成员作为新时代大学生也应树立正确的劳动观,在新时代的春天焕发新的生机和活力。