本网讯(经管学院 韩翊萱)蛮姜豆蔻相思味,江清爱与消残醉。为了深入了解铜陵白姜的种植历史及其发展情况,7月14日下午,安徽师范大学经管学院赴安徽马鞍山、淮南及铜陵三地“微经济•微人物”暑期社会实践调研团队铜陵分队来到了铜陵市义安区天门镇。在铜陵市白姜研究会主任阮雨功的带领下,分队成员前往铜陵市中华白姜文化园。通过对铜陵白姜历史文化、食用功效和药用价值等多方面的深入调研,分队成员进一步探寻铜陵白姜文化。

中华白姜,根扎江南;传世上品,名扬四方。

步入文化园,空气中淡淡可闻生姜辛辣之味。铜陵素有中华白姜之乡的美称。分队采访员就铜陵白姜的历史向阮雨功主任提问。在阮雨功的介绍下,分队成员了解到生姜原产于中国及东南亚地区,至今已有3000年左右的历史,铜陵白姜早在春秋时就有种植,孔子在论语中有“不撤姜食”之说;在北宋年代,铜陵已成为全国著名的生姜产区,并被列入朝廷贡品;明代铜陵生姜已成为“热门”特产;至民国年间,年产量约720万吨左右。在之后铜陵白姜展示馆的参观中,分队成员更了解到生动有趣的白姜历史故事,如姜子牙与“子牙姜”的传说以及生姜作为“八宝”之一的美誉。看到历史悠久的龙骨水车实物,分队成员纷纷上前观摩。“龙骨水车真是制造工艺简单却精巧,发挥作用经济又实用。在旧式农耕中起到了至关重要的作用!”一位成员感叹道。

食之材者,造化其然;药之圣者,性本温良。

明代学者朱熹在《论语集注》中有言,“姜能通神明,去秽恶,故不激”。在分队成员的基础认知中,生姜一般是作为调味蔬菜,有解腥去腻的功效。而阮雨功却说,铜陵白姜亦可作为点心和菜肴食用,是不可多得的美味珍馐。

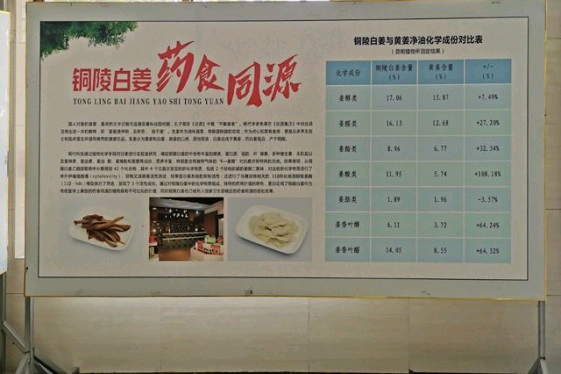

谈及铜陵白姜的药用作用,阮雨功显得更加自豪。原来是因为白姜更具有丰富的药用价值。《本草纲目》记载,姜辛、温,归五脏,除风邪寒热,祛痰下气。阮雨功介绍:“现代科技通过植物化学手段对白姜进行实验室研究,确定铜陵白姜中含有丰富的糖类、蛋白质、脂肪、纤维素、多种维生素、无机盐以及姜辣素、姜油素、姜油酮和姜醇等成分,营养丰富。通过对铜陵白姜中的化学物质组成、独特的药用价值的研究,更加证明了铜陵白姜作为传统医学上典型的药食同源的植物具有不可比拟的价值,同时铜陵白姜也已被列入国家卫生部确定的药食同源的首批名单。”铜陵白姜如此珍贵的药用价值令分队全体成员十分惊讶,看起来小小的白姜竟内含如此之大的效用。

在阮雨功的讲解下,分队成员还了解到喝生姜红糖水治感冒是民间行之有效的方法,此外,生姜泥和生姜浸出液对创口愈合也有明显的促进作用。

姜驱百邪,正气凛然;韭绿千畦,春风浩荡。

随后,跟随阮雨功的脚步,分队成员观摩了铜陵白姜田园综合体规划的沙盘模型,由表及里的了解了铜陵白姜独创的栽培方法与种植工艺,如传统姜阁贮姜保种催芽法、姜棚遮荫法和高垅高畦栽培法。一位同学惊讶于白姜的种植方法竟如此之多样,如此之复杂。阮雨功进一步解释道,这些传承独创的栽培技艺也是铜陵白姜具有区别于其它生姜的特有品质特征的原因之一。

一日的学习让分队成员了解到铜陵白姜不仅在历史上创造出了辉煌的成绩,而且对当地及周边地区有着流传至今的深远影响。铜陵白姜加工制作技艺被列为安徽省非物质文化遗产名录、安徽铜陵白姜生态系统入榜农业农村部公布的第四批中国重要农业文化遗产名单等等成就是人们铜陵白姜的初步认知;而如今在铜陵,餐餐有姜,家家渍姜,白姜成为了当地特色的饮食文化,在白姜遗产地保护的核心区,姜阁随处可见,形成了村村有姜阁的独特文化景观则是分队成员在深入铜陵白姜产区后才能真切体会到的白姜文化。

此次中华白姜文化园之行中,分队成员追根溯源找寻铜陵白姜历史,并在其中收获了许多关于铜陵白姜“药食同源”及栽培技艺的相关专业知识。经管学院赴安徽马鞍山、淮南及铜陵三地“微经济•微人物”暑期社会实践调研团队铜陵分队努力让更多人看得见、感受到铜陵白姜文化的魅力,积极弘扬其中蕴含的非遗文化、工匠精神与当地特色文化,让铜陵白姜突破泥土,星火更旺。